une année formidable (2e partie)

[pour la première partie, c'est par là.]

francis masse est un auteur dont l'oeuvre ne ressemble à rien. mais à tellement rien qu'on a beau aimer, on peine à savoir en dire quoi que ce soit. à la rigueur, voulant absolument le comparer à quelque chose, on le rapprocherait d'un goossens, mais en fait, tout ce que ces auteurs ont à voir ensemble est qu'ils demandent tous deux de leur lecteur une certaine perspicacité. (c'est-à-dire, peut-être, la capacité de lire ce qui n'est pas dans la BD elle-même.) mais les ressemblances s'arrêtent là: les deux auteurs ont une patte différente, un univers différent, des méthodes différentes.

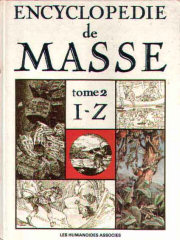

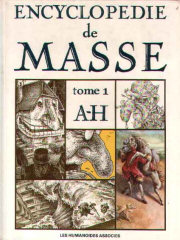

francis masse est un auteur dont l'oeuvre ne ressemble à rien. mais à tellement rien qu'on a beau aimer, on peine à savoir en dire quoi que ce soit. à la rigueur, voulant absolument le comparer à quelque chose, on le rapprocherait d'un goossens, mais en fait, tout ce que ces auteurs ont à voir ensemble est qu'ils demandent tous deux de leur lecteur une certaine perspicacité. (c'est-à-dire, peut-être, la capacité de lire ce qui n'est pas dans la BD elle-même.) mais les ressemblances s'arrêtent là: les deux auteurs ont une patte différente, un univers différent, des méthodes différentes.de l'encyclopédie de masse (1982) on peut d'abord dire que c'est un petit désastre éditorial, du fait de pages beaucoup trop petites et pas toujours bien reproduites, rendant la lecture pénible à souhait. pas que masse soit un champion de la lisibilité. voyons par exemple sa calligraphie, impossible autant qu'inexplicable, alphabet tordu, châtoyé de sérifs, remplissant ses bulles jusqu'à leur extrême limite. voyons ensuite ses hachures envahissant chaque case, les faisant parfois ressembler à une obscure gravure médiévale, procurant une impression de lourdeur confinant à la nausée. voyons les rares couleurs, qui si elles ne sont pas sombres jurent avec leurs voisines. et voyons finalement la physionomie des personnage: tous pareils ou à peu près, hommes, femmes et enfants avec leur inévitable gros nez et leurs lunettes rondes. comme hier chez mathieu, on est dans un univers d'angoisse jusqu'à plus soif. mis à part qu'ici on en a pour presque 300 pages: une anatomie de l'angoisse, donc.

masse, par son comique, explore les dernières limites du grotesque. pas un visage qui soit beau, pas une habitation qui soit invitante: on pense à l'emblématique "maison souriante" (que l'on voit sur la couverture du premier tome), apparition cauchemardesque par excellence qui résume bien l'esthétique de l'auteur dans ce livre. tout chez masse menace toujours de s'écrouler: les accidents malheureux sont légion, les désastres toujours à portée. lorsqu'on ne démolit pas, on pédale pour tenter d'empêcher la destruction. l'érotisme est inexistant dans son univers peuplé surtout d'hommes (tous pareils, on l'a dit), pas plus que l'espoir que représenterait les enfants (ici aussi médiocres que leurs parents). c'est en ce sens une traduction graphique très efficace d'un univers que l'on reconnaît comme très orwellien.

masse, par son comique, explore les dernières limites du grotesque. pas un visage qui soit beau, pas une habitation qui soit invitante: on pense à l'emblématique "maison souriante" (que l'on voit sur la couverture du premier tome), apparition cauchemardesque par excellence qui résume bien l'esthétique de l'auteur dans ce livre. tout chez masse menace toujours de s'écrouler: les accidents malheureux sont légion, les désastres toujours à portée. lorsqu'on ne démolit pas, on pédale pour tenter d'empêcher la destruction. l'érotisme est inexistant dans son univers peuplé surtout d'hommes (tous pareils, on l'a dit), pas plus que l'espoir que représenterait les enfants (ici aussi médiocres que leurs parents). c'est en ce sens une traduction graphique très efficace d'un univers que l'on reconnaît comme très orwellien.le problème des idées noires de franquin, qui navigue des eaux proches de celles de l'encyclopédie, est que leur dessin extrêmement séduisant leur ôte du poids, les trahit donc un peu. le dessin de masse, en comparaison, est entièrement en adéquation avec son propos. l'oeuvre y acquiert une grandeur rare. ne reste plus qu'à rééditer tout cela sur des pages plus grandes, qu'on puisse apprécier plus avant ce travail d'orfèvre du mauvais rêve...

passons, comme promis, à muñoz et sampayo et à leur fameuse série alack sinner. sur insistance de mes amis (qui se reconnaîtront ici, et je les salue en passant), je me suis cette année décidé à découvrir leur travail, à commencer par le très bon alack sinner, flic ou privé. il était temps, direz-vous. c'est vrai, je découvre certains classiques sur le tard. enfin, façon de parler, je n'ai que trente ans. (tiens, justement, voilà un anniversaire qui ne m'aura pas donné de sueurs froides -- voyons voir ce qu'il en sera dans dix ans!)

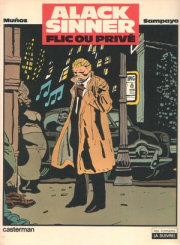

passons, comme promis, à muñoz et sampayo et à leur fameuse série alack sinner. sur insistance de mes amis (qui se reconnaîtront ici, et je les salue en passant), je me suis cette année décidé à découvrir leur travail, à commencer par le très bon alack sinner, flic ou privé. il était temps, direz-vous. c'est vrai, je découvre certains classiques sur le tard. enfin, façon de parler, je n'ai que trente ans. (tiens, justement, voilà un anniversaire qui ne m'aura pas donné de sueurs froides -- voyons voir ce qu'il en sera dans dix ans!)le polar est un genre somme toute assez codé (tiens, le détecteur de lieux communs vient de faire bip). sans crime sordide, sans érotisme diffus, sans cause perdue, on ne reconnaît tout simplement pas que l'on lit un polar. l'erreur de celui qui veut faire du polar au-delà des clichés, voire, pire, de la belle littérature, est qu'il tentera de se passer de ces ingrédients, essentiels, comme s'il suffisait d'une ambiance pour attiser la fascination du lecteur. le résultat s'apparente le plus souvent à une pizza sans pâte, sauce tomate ni fromage. muñoz et sampayo ont très bien compris cela, du moins pour une bonne partie de leur carrière. pourtant, ils s'échinent à donner une saveur particulière à leur polar. d'abord grâce au dessin époustouflant, théâtral, de josé muñoz, tout en sensuelles arabesques. son sens de la physionomie atteint un comble rarement vu dans la BD: les visages et les expressions sont parfois déformés, poussées dans toutes les directions, le trait n'en conserve pas moins une extraordinaire élégance. au jeu des cadrages acérés et des aplats noirs parfaits, muñoz est capable de faire de l'ombre à un milton caniff (ok, on ne parlera pas de brescia), dont il partage le dynamisme et la clarté. entre le classicisme des débuts et le trait épuré qu'il adoptera ensuite, j'avoue une préférence pour l'"entre-deux", ce dessin encore détaillé mais bien libre.

une autre source d'émerveillement dans cette série est la dépiction exacte et excessive d'un new york dans tout ce que la ville a de plus fantasmé. le new york de muñoz et sampayo est féminin, sauvage, bigarré, violent, et bien sûr très beau. on y écoute beaucoup de jazz mais étrangement on n'y va pas souvent au musée. c'est le new york qui fait rêver, celui des années 1970 à 1980, quelque part entre taxi driver et after hours.

mais parlons maintenant de plates-bandes, question de montrer que nous fûmes plus ou moins au fait de l'actualité en cette année 2005 et que nous ne nous sommes pas complaît uniquement dans les choses anciennes. de toute façon, le vil brûlot de jean-christophe menu mérite bien que nous le rappelons à la mémoire du lecteur. et qui sait, la polémique qui s'ensuivra me ramènera peut-être mon troisième lecteur. alors disons-le tout de suite: menu a raison même quand il se trompe. son livre est un bol d'air frais. il reste à voir ce que l'on respirera ensuite.

mais parlons maintenant de plates-bandes, question de montrer que nous fûmes plus ou moins au fait de l'actualité en cette année 2005 et que nous ne nous sommes pas complaît uniquement dans les choses anciennes. de toute façon, le vil brûlot de jean-christophe menu mérite bien que nous le rappelons à la mémoire du lecteur. et qui sait, la polémique qui s'ensuivra me ramènera peut-être mon troisième lecteur. alors disons-le tout de suite: menu a raison même quand il se trompe. son livre est un bol d'air frais. il reste à voir ce que l'on respirera ensuite.bien sûr que l'on peut trouver des contradictions dans le discours de menu. mais quelle importance? menu n'écrit pas une thèse; son texte a plutôt valeur de manifeste. mais d'un manifeste à l'essence pragmatique. je m'explique: menu ne tente pas dans son livre d'expliquer ce qui pour lui est la "bonne bande dessinée", ou ce pourquoi lui et d'autres en seraient les plus aptes dépositaires. c'est au lecteur de décider avant de s'avancer s'il a confiance dans le travail d'éditeur (et d'auteur) de menu. si à la base on n'aime pas menu, si on pense que l'asso c'est rien qu'une bande d'intellos qui se la pètent, alors on peut soigneusement éviter de lire plates-bandes, non seulement on ne sera pas d'accord, on ne saisira même pas l'enjeu. les autres, arrivés au bout de ce court mais efficace pamphlet, seront bien obligés d'acquiescer: il est des éditeurs dont la mission est d'abord commerciale, dont la branche "artistique" est d'abord à fins de prestige, quand ce n'est pas une simple stratégie visant à suivre une certaine "tendance". une branche qui, bien sûr, est à la merci du premier grand vent qui passera. ne pas se l'avouer, c'est jouer à l'aveugle.

on rechigne beaucoup sur certaines stratégies des petits éditeurs: livres très chers, distribution souvent lacunaire... on se rabat donc sur les produits bon marché qui nous semblent équivalents: la collection "écritures", par exemple. la réalité est que la disparité entre le prix d'un livre de casterman et d'un autre de l'association n'aide absolument personne: le premier bouscule le marché, "volant" en quelque sorte des ventes au second grâce à une caisse bien fournie au départ, le second devant en revanche offrir ses livres à un coût plus élevé si elle espère rentabiliser une opération ne pouvant compter sur de larges revenus. au final cependant, c'est l'activité de défrichage des petits éditeurs qui est menacée au premier chef, ainsi que tous les projets plus difficiles. je doute fort, par exemple, que casterman, ou que le nouveau futuropolis, nous découvrent un nouveau blutch de sitôt. le problème est que les petits éditeurs en seront incapables également.

bon, un mot pour finir, sinon je ne me coucherai jamais. c'est un petit livre récent et fort réjouissant (et passé complètement inaperçu) qui s'intitule princesse et son auteur s'appelle jean-michel bertoyas. voulant peut-être embêter le théoricien thierry groensteen, bertoyas s'amuse à travestir son multicadre en l'utilisant autant comme un procédé de narration que comme une simple surface abstraite bidimensionnelle qui aurait été arbitrairement séparée en cases pour une raison ou une autre. l'auteur a un certain culot, parasitant sa narration d'abstraction et vice versa. autant dire que l'histoire est un glorieux n'importe quoi: il faut un improvisateur de talent pour arriver à un résultat aussi riche. son trait, rond et gratté, est de ceux qui démontrent une compréhension intime de la bande dessinée. de fait, l'auteur a sans doute une bonne connaissance du comic strip classique, krazy kat en tête: il pousse à son paroxysme l'abstraction latente d'herriman, ces ombrages inexplicables, ces paysages changeants. jusqu'aux quelques bulles (volontairement?) inversées qui renvoient à toute une époque de la bande dessinée où on ne se préoccupait pas encore autant de toutes ces questions idiotes de lisibilité. autre belle trouvaille de bertoyas: les bulles partiellement hors-cadre, et généralement ses mises en scène décentrées, acides.

bon, un mot pour finir, sinon je ne me coucherai jamais. c'est un petit livre récent et fort réjouissant (et passé complètement inaperçu) qui s'intitule princesse et son auteur s'appelle jean-michel bertoyas. voulant peut-être embêter le théoricien thierry groensteen, bertoyas s'amuse à travestir son multicadre en l'utilisant autant comme un procédé de narration que comme une simple surface abstraite bidimensionnelle qui aurait été arbitrairement séparée en cases pour une raison ou une autre. l'auteur a un certain culot, parasitant sa narration d'abstraction et vice versa. autant dire que l'histoire est un glorieux n'importe quoi: il faut un improvisateur de talent pour arriver à un résultat aussi riche. son trait, rond et gratté, est de ceux qui démontrent une compréhension intime de la bande dessinée. de fait, l'auteur a sans doute une bonne connaissance du comic strip classique, krazy kat en tête: il pousse à son paroxysme l'abstraction latente d'herriman, ces ombrages inexplicables, ces paysages changeants. jusqu'aux quelques bulles (volontairement?) inversées qui renvoient à toute une époque de la bande dessinée où on ne se préoccupait pas encore autant de toutes ces questions idiotes de lisibilité. autre belle trouvaille de bertoyas: les bulles partiellement hors-cadre, et généralement ses mises en scène décentrées, acides.il est tard, et je ne sais pas encore de quoi je parlerai lors de la suite de cette chronique. peut-être de isaac le pirate. peut-être aussi de corto maltese. peut-être de mitchum. peut-être de notes pour une histoire de guerre. peut-être des bijoux de la castafiore. peut-être du mickey mouse de gottfredson. ouh là là, faudrait voir à ne pas me décourager moi-même avec tout ça.

commençons par un livre dont on a peu parlé ailleurs: les aventures de l'art de willem. on se souvient que le collaborateur de charlie hebdo (où ces pages sont d'abord parues) avait commis le chef-d'oeuvre avec son feuilleton du siècle (critique

commençons par un livre dont on a peu parlé ailleurs: les aventures de l'art de willem. on se souvient que le collaborateur de charlie hebdo (où ces pages sont d'abord parues) avait commis le chef-d'oeuvre avec son feuilleton du siècle (critique  déception cependant pour un livre dont on a dit beaucoup de bien ici et là: corps à corps de grégory mardon. je ne m'étendrai pas sur son cas, à celui-là. mardon possède quelques défauts assez énervants. d'abord, on se demande s'il connaît autre chose que le monde bourgeois bohème parisien. on ne voit pas autre chose dans son univers. sa mise en scène est incestueuse à souhait: chaque personnage, chaque situation est la pièce déjà toute placée d'un petit casse-tête vaguement sordide servant la téléologie intime du récit. rien n'est superflu, et c'est bien le problème.

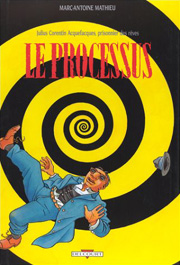

déception cependant pour un livre dont on a dit beaucoup de bien ici et là: corps à corps de grégory mardon. je ne m'étendrai pas sur son cas, à celui-là. mardon possède quelques défauts assez énervants. d'abord, on se demande s'il connaît autre chose que le monde bourgeois bohème parisien. on ne voit pas autre chose dans son univers. sa mise en scène est incestueuse à souhait: chaque personnage, chaque situation est la pièce déjà toute placée d'un petit casse-tête vaguement sordide servant la téléologie intime du récit. rien n'est superflu, et c'est bien le problème. dans un tout autre ordre d'idée, il fallait bien qu'un jour je me mette à la série julius corentin acquefacques de marc-antoine mathieu. je me suis donc procuré les trois premiers tomes qui, s'ils m'ont enthousiasmé et charmé, ne m'ont tout de même pas convaincu de me jeter immédiatement sur les deux (ou trois?) tomes suivants. prenons d'abord le temps d'apprécier ce que l'on a ici. il faut savoir d'abord que mathieu est ingénieux mais que ses meilleures idées se trouvent dans un premier tome agréablement dense, l'origine. dans cet album fondateur (son titre est doublement justifié), tout est d'abord mystérieux, intriguant. mathieu ne se contente pas de nous rejouer l'angoisse d'un kafka, il lui emprunte également l'humour pince-sans-rire. le tout n'est pas sans rappeler certaines histoires parmi les plus métaphysiques de borges, sur un ton à peine plus badin.

dans un tout autre ordre d'idée, il fallait bien qu'un jour je me mette à la série julius corentin acquefacques de marc-antoine mathieu. je me suis donc procuré les trois premiers tomes qui, s'ils m'ont enthousiasmé et charmé, ne m'ont tout de même pas convaincu de me jeter immédiatement sur les deux (ou trois?) tomes suivants. prenons d'abord le temps d'apprécier ce que l'on a ici. il faut savoir d'abord que mathieu est ingénieux mais que ses meilleures idées se trouvent dans un premier tome agréablement dense, l'origine. dans cet album fondateur (son titre est doublement justifié), tout est d'abord mystérieux, intriguant. mathieu ne se contente pas de nous rejouer l'angoisse d'un kafka, il lui emprunte également l'humour pince-sans-rire. le tout n'est pas sans rappeler certaines histoires parmi les plus métaphysiques de borges, sur un ton à peine plus badin. les deux tomes suivants (comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas encore lu la suite; ça viendra) sont également très bons, mais ils souffrent de la comparaison d'avec l'origine. on déplore entre autres que l'auteur se contente d'une pirouette pour remettre sur pied son personnage suivant l'"explosion originelle" citée au début de la qu... (que l'on devine être la suite immédiate du tome précédent.) les passages absurdes sont aussi bons que dans l'origine mais ils font appel plus ou moins aux mêmes ressorts. ainsi, on voit bien que mathieu a voulu créer un contraste spectaculaire en faisant visiter à son personnage un désert qu'il appelle "le rien", mais cet effet est un peu facile. quant au processus, il ne semble être en rien la suite du précédent tome, ce qui est dommage si l'on espérait suivre julius conrentin acquefacques dans une quête à grand déploiement. ce livre, en tout cas, fait preuve d'une construction redoutable: intrigue absurde parfaitement circulaire, une magistrale et pourtant très claire variation sur le thème du bris de continuum espace-temps. (à l'opposé par exemple du rork d'andreas, chef-d'oeuvre inimitable mais dont le raccordement temporel final nous semble assez peu limpide.)

les deux tomes suivants (comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas encore lu la suite; ça viendra) sont également très bons, mais ils souffrent de la comparaison d'avec l'origine. on déplore entre autres que l'auteur se contente d'une pirouette pour remettre sur pied son personnage suivant l'"explosion originelle" citée au début de la qu... (que l'on devine être la suite immédiate du tome précédent.) les passages absurdes sont aussi bons que dans l'origine mais ils font appel plus ou moins aux mêmes ressorts. ainsi, on voit bien que mathieu a voulu créer un contraste spectaculaire en faisant visiter à son personnage un désert qu'il appelle "le rien", mais cet effet est un peu facile. quant au processus, il ne semble être en rien la suite du précédent tome, ce qui est dommage si l'on espérait suivre julius conrentin acquefacques dans une quête à grand déploiement. ce livre, en tout cas, fait preuve d'une construction redoutable: intrigue absurde parfaitement circulaire, une magistrale et pourtant très claire variation sur le thème du bris de continuum espace-temps. (à l'opposé par exemple du rork d'andreas, chef-d'oeuvre inimitable mais dont le raccordement temporel final nous semble assez peu limpide.)

luc giard fait peur. que dire d'autre d'emblée d'un auteur qui révèle de façon aussi dangereusement candide les névroses et psychoses de tout un chacun, les siennes comprises? non, en fait: surtout les siennes. donc celles de tout le monde.

luc giard fait peur. que dire d'autre d'emblée d'un auteur qui révèle de façon aussi dangereusement candide les névroses et psychoses de tout un chacun, les siennes comprises? non, en fait: surtout les siennes. donc celles de tout le monde. suivant les déboires légaux que l'on imagine, giard décida de changer son tintin en ticoune, superhéros masqué. à toutes fins pratiques, il s'agit du même personnage, c'est-à-dire luc giard déguisé en héros.

suivant les déboires légaux que l'on imagine, giard décida de changer son tintin en ticoune, superhéros masqué. à toutes fins pratiques, il s'agit du même personnage, c'est-à-dire luc giard déguisé en héros.

puis un jour, luc giard se sent à l'étroit dans son atelier, il dit que les livres lui pèsent, qu'ils l'empêchent de travailler. et là, il retourne dans les mêmes librairies, cette fois pour vendre; pour se débarasser. et c'est alors le plus magnifique des butins qui se voit offert à l'acheteur suivant. c'est comme ça que j'ai acquis certains des livres les plus beaux de ma propre collection: peanuts: a golden celebration (acheté par luc giard le 27 avril 2000); america's great comic strip artists de richard marschall (14 août 1995); feiffer's album (2 août 1996); poison river de gilbert hernandez (7 juillet 1996). giard possède, dit-on, plusieurs copies du krazy kat de mcdonnell et al, et qu'il refuse de les prêter à qui que ce soit (heureusement, j'ai la mienne). quant à mon exemplaire de la fabuleuse histoire de mickey (les strips de gottfredson des années 1930, encore elles), je m'étonne presque qu'il ne vienne pas lui aussi de sa bibliothèque.

puis un jour, luc giard se sent à l'étroit dans son atelier, il dit que les livres lui pèsent, qu'ils l'empêchent de travailler. et là, il retourne dans les mêmes librairies, cette fois pour vendre; pour se débarasser. et c'est alors le plus magnifique des butins qui se voit offert à l'acheteur suivant. c'est comme ça que j'ai acquis certains des livres les plus beaux de ma propre collection: peanuts: a golden celebration (acheté par luc giard le 27 avril 2000); america's great comic strip artists de richard marschall (14 août 1995); feiffer's album (2 août 1996); poison river de gilbert hernandez (7 juillet 1996). giard possède, dit-on, plusieurs copies du krazy kat de mcdonnell et al, et qu'il refuse de les prêter à qui que ce soit (heureusement, j'ai la mienne). quant à mon exemplaire de la fabuleuse histoire de mickey (les strips de gottfredson des années 1930, encore elles), je m'étonne presque qu'il ne vienne pas lui aussi de sa bibliothèque.

8 commentaires:

J'ai moi-même vu un Menu décontenancé et passionné plus que l'aigri que ses détracteurs ont voulu montrer du doigt...

Enfin, il fait bon lire "Plates-bandes" !

Après, ne te décourage pas, tu as des lecteurs, peu nombreux, mais fidèles ! ;o)

intéressant ce bertoyas, je crois que je vais y jeter un coup d'oeil.

Quant aux rééditions de Masse, ce n'est pas pour tout de suite : l'Association qui souhaitait le faire à abandonner (j'ai oublié les raisons exactes).

Quant à Plates bandes, c'est certainement la meilleure analyse de l'état de l'édition actuelle, et quand on aime le style de Menu et qu'on supporte un peu de mauvaise foi, c'est un vrai plaisir de lecture.

Mais je ne partage pas le pessimisme de menu (ni le tien du même coup :), d'autres blutch verront le jour. le problème c'est que de pauvres tacherons seront pris pour des auteurs ... bof ! c'est déjà le cas de toute façon :)))

Tout d'abord bravo pour ce très intéressant blog. Je voulais aussi signaler que JM Bertoyas avait sorti un autre titre : "Ducon" (tout un programme) dans une veine tout à fait similaire à "Princesse", il est disponible aux éditions Terre Noire : www.chez.com/terrenoire

Moouaif... Nous ferions remarquer que Blutch a été découvert par Fluide Glacial. Nous sommes content de voir cette remarque publiée.

Au fait, il a découvert qui Menu ? Satrapi ? Ah non, Satrapi, c'était David B. Sinon qui d'autre ? Gipi ? Bouzard ? Lécroart ? Carali ? Baudoin ? Bon, nous arrêtons.

lo: ces remarques vont de soi mais elles sont écrites avec une aigreur que personnellement je comprends mal. mais, peu importe.

Découvrir, découvrir, je trouve ce verbe bien réducteur. Dans le cas de l'Asso, et chez pas mal de petits éditeurs, il n'y a pas d'un côté le "découvreur", et de l'autre le "découvert", il y a une interaction, une réciprocité qui crée une sorte de mouvement conjoint générationnel très éloigné de ce paternalisme du "découvreur". Menu n'a découvert personne. Il a inventé Lewis Trondheim.

big ben: d'abord, bienvenue sur mon petit blogue. :)

je me faisais une réflexion similaire hier après avoir répondu au post de lo. surtout en ce qui a trait à l'association, il s'agit quand même à la base de 6 auteurs qui se sont pour ainsi dire "auto-découvert". je pensais aussi à gipi, cité par lo: peut-on vraiment affirmer que l'un ou l'autre de ses trois éditeurs français l'a "découvert"?

mais pour moi l'important n'est pas de savoir quel éditeur a voulu publier quel auteur le premier, mais plutôt: est-ce que le climat actuel favorise en général la découverte de nouveaux auteurs? car de la façon la plus significative, celui ou celle qui "découvre" un auteur ou une oeuvre, ce n'est pas tant l'éditeur que le lecteur... non?

Pour caricaturer, j'ai parfois l'impression qu'en ce moment, les découvertes d'auteurs fleurissent comme les groupes pop anglais dans les pages de NME. C'est chaque semaine la révolution. Alors, on prend un peu de recul, forcément.

Publier un commentaire

<< Home